Der Wirkungsgrad deiner Wärmepumpe: effizient heizen

Du steckst eine Kilowattstunde Strom rein und bekommst mehrere Kilowattstunden Wärme raus – damit liegt der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe bei weit über 100 Prozent. Wie dieses kleine Wunder der Technik zustande kommt, was der Carnot-Wirkungsgrad damit zu tun hat und warum Wärmepumpen so viel effizienter arbeiten als andere Heizsysteme, erfährst du hier.

Das Wesentliche in Kürze

Was ist der Wirkungsgrad bei Wärmepumpen? Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Gerät Energie nutzt. Bei Wärmepumpen interessiert uns das Verhältnis von eingesetzter Antriebsenergie (Strom) zu abgegebener Nutzleistung (Wärme). Dabei sind Werte von 300 bis 500 Prozent üblich.

Effizienz-Wunder: Du musst nur eine Kilowattstunde Strom aufwenden, um 2,5 bis 5 Kilowattstunden Wärmeenergie zu erzeugen. Damit stellen Wärmepumpen konventionelle Heizsysteme wie Gas- und Ölheizungen in den Schatten, die selten über einen Wirkungsgrad von 1 (100 %) kommen.

Die wichtigsten Kennzahlen: Streng genommen ist der Begriff „Wirkungsgrad“ physikalisch ungenau. Fachleute nutzen Kennzahlen wie die Leistungszahl (COP), den SCOP und die Arbeitszahl (JAZ). Wir erklären dir die Unterschiede.

Winter-Fakt: Selbst bei frostiger Außentemperatur arbeitet die Wärmepumpe effizienter als jeder Verbrenner. Spezielle Kältemittel und moderne Technik sorgen dafür, dass die Rechnung auch bei -20 °C aufgeht.

Luft-Wasser-Wärmepumpen sind oft die beste Wahl: Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen im Vergleich zu anderen Wärmepumpen einen geringeren Wirkungsgrad (zwischen 2,5 und 4). Da sie aber relativ günstig, unkompliziert und für sehr viele Häuser vollkommen ausreichend sind, werden sie in Deutschland mit Abstand am häufigsten installiert.

Bekannt aus

Mehr zum Thema Wirkungsgrad und Verbrauch einer Wärmepumpe:

Was hat es mit dem Wirkungsgrad der Wärmepumpe auf sich?

Im Zusammenhang mit Wärmepumpen spricht man oft vom Wirkungsgrad, um die Effizienz der Geräte zu beschreiben. Ganz korrekt ist das aber nicht, denn der Begriff stammt eigentlich aus der Thermodynamik. Er gibt an, wie viel von einer Menge an eingesetzter Energie (zum Beispiel Brennstoff) tatsächlich genutzt werden kann (etwa als Wärme oder auch als Bewegung).

„Wirkungsgrad“ funktioniert also beispielsweise prima bei Gas- oder Ölheizungen: Du steckst Brennstoff rein und bekommst Wärme raus – in etwa die gleiche Menge, meist etwas weniger (Verluste z.B. durch Abwärme im Schornstein). Das folgende Diagramm zeigt den Wirkungsgrad von Wärmepumpen im Vergleich zu Gas, Öl und anderen Heizsystemen.

Bei Wärmepumpen verhält sich das mit dem „Wirkungsgrad“ etwas anders: Aus einer Kilowattstunde Strom, die du hineingibst, macht eine Wärmepumpe etwa die zweieinhalb- bis fünffache Wärmemenge. Ziemlich beeindruckend! Wie dieses kleine Effizienzwunder funktioniert, schauen wir uns gleich im Detail an. Erst klären wir aber noch, wie wir die Effizienz von Wärmepumpen denn nun richtig ausdrücken.

Exkurs: Kraftwärmemaschine vs. Wärmekraftmaschine

Warum sind über 100 % kein Rechenfehler? Ein Automotor oder eine Gasheizung sind Wärmekraftmaschinen. Sie wandeln Energie um. Dabei geht immer etwas verloren, die Nutzleistung liegt also unter 100 % der eingesetzten Energie. Die Wärmepumpe ist hingegen eine Kraftwärmemaschine (ähnlich einem umgekehrten Carnot-Prozess). Sie nutzt Strom nur als Antrieb, um vorhandene Umweltenergie von draußen nach drinnen zu „pumpen“. Daher erzeugt sie die Energie nicht aus dem Nichts, sondern macht die kostenlose Umweltwärme nutzbar.

Kennzahlen für die Effizienz einer Wärmepumpe: COP, SCOP, ETAs und JAZ

Hinter diesen kryptischen Bezeichnungen verstecken sich verschiedene Wege, den Wirkungsgrad und die Nutzleistung einer Wärmepumpe zu beschreiben. Sie sind gar nicht so schwer zu verstehen:

COP

Der COP, deutsch auch Leistungszahl genannt, zeigt die Effizienz der Wärmepumpe unter genormten Laborbedingungen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Die erzeugte Wärmeleistung wird ins Verhältnis zur benötigten elektrischen Leistung gesetzt.

Beispiel: Eine Wärmepumpe zieht 1 kW Strom aus der Steckdose und liefert zeitgleich 4 kW Wärme in den Heizkreis – dann liegt der COP bei 4,0. Dieser Wert ist ideal, um Geräte direkt miteinander zu vergleichen, spiegelt aber nicht den Verbrauch über ein ganzes Jahr wider.

SCOP

Der SCOP ist der „realistischere“ Bruder des COP. Er bezieht saisonale Temperaturunterschiede mit ein. Dafür wird die Effizienz an vier konkreten Messpunkten (–7 °C, +2 °C, +7 °C und +12 °C) gemessen und nach durchschnittlichen europäischen Klimazonen gewichtet. Außerdem berücksichtigt er den Stromverbrauch im Stand-by-Modus und den des elektrischen Heizstabs. Hier fließen auch Betriebszustände im Teillastbereich ein, in denen die Pumpe oft besonders effizient läuft.

ETAs

Der ETAs-Wert (die jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz) ist insbesondere für Förderungen interessant. Du erhältst ihn näherungsweise, wenn du den SCOP durch den Primärenergiefaktor für Strom (laut EU-Richtlinie 2,5) teilst und mit 100 multiplizierst. Davon werden noch Korrekturfaktoren abgezogen. Bedeutet vereinfacht: Eine Wärmepumpe mit einem SCOP von 3,5 hat einen ETAs-Wert von ca. 140 Prozent.

JAZ

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist für dich meist am interessantesten. Sie zeigt, wie hoch der Wirkungsgrad deiner Wärmepumpe im tatsächlichen Betrieb ist – welche Wärmemenge sie also aus einer bestimmten Strommenge über ein ganzes Jahr hinweg erzeugt hat, inklusive aller Temperaturschwankungen über die Jahreszeiten.

Wir sprechen in diesem Artikel weiterhin von Wirkungsgrad, weil sich das besser liest und weil die exakte Unterscheidung in die komplexeren Kennzahlen nicht immer notwendig ist.

Wieso ist der Wirkungsgrad von Wärmepumpen so viel höher?

Etwa 75 Prozent der Heizwärme, die deine Wärmepumpe nutzt, stammen aus der Umwelt. Nur 25 Prozent musst du durch Strom abdecken. Dadurch kommt der hohe Wirkungsgrad bei Wärmepumpen zustande.

Und weil andere Systeme bestenfalls ein 1:1-Verhältnis erreichen (und dabei häufig noch Wärmeverluste entstehen), schneiden Wärmepumpen so viel besser ab.

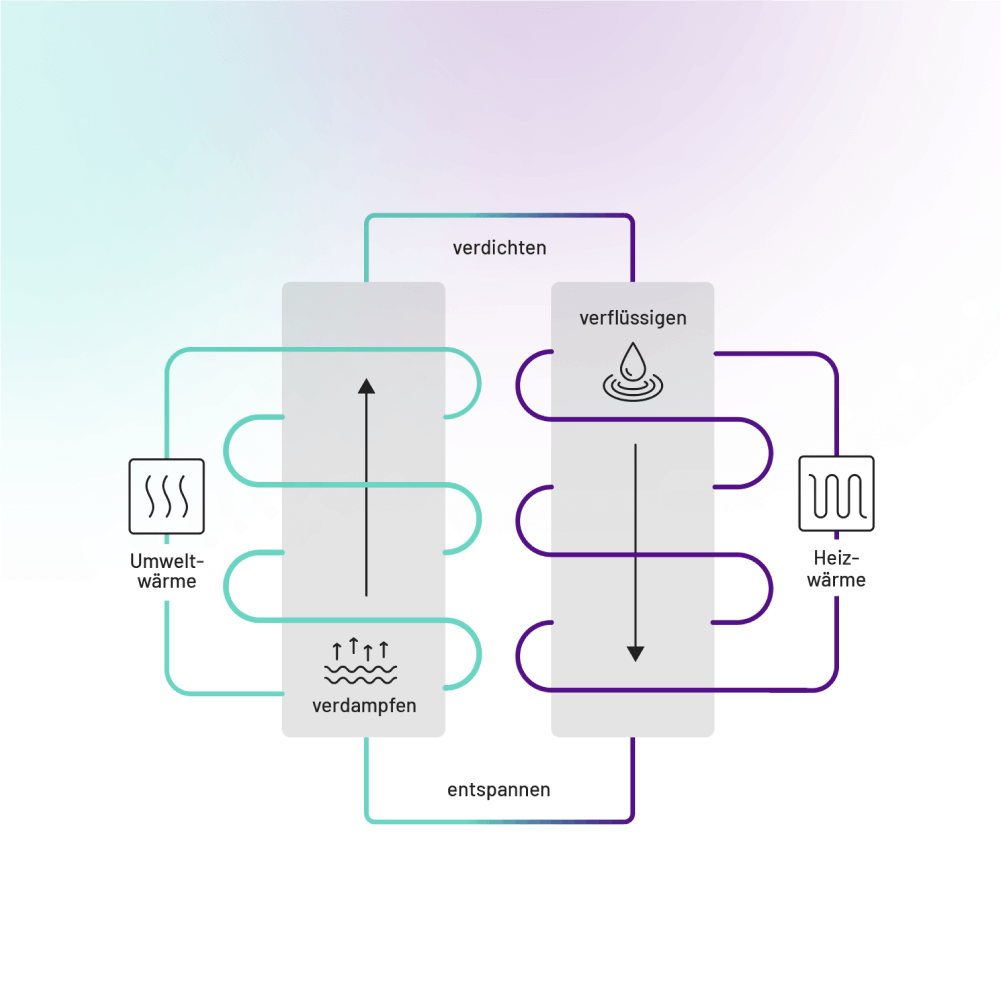

Physikalisch basiert das Ganze auf einem Kreisprozess (ähnlich dem Carnot-Prinzip), bei dem ein Kältemittel verdampft, verdichtet und wieder verflüssigt wird. Über Wärmetauscher wird dabei Energie aus der Luft, der Erde oder dem Wasser auf dein Heizsystem übertragen:

Gasheizung vs. Wärmepumpe: Effizienz im Vergleich

Hier siehst du das Ganze noch einmal praktisch: Du „fütterst“ eine Wärmepumpe beispielsweise mit 1.000 Kilowattstunden Strom. Bei einem Wirkungsgrad von 350 Prozent (Jahresarbeitszahl: 3,5) macht sie daraus 3.500 Kilowattstunden Wärme.

Auf der anderen Seite steht die Gasheizung: Sie bekommt 1.000 Kilowattstunden Energie in Form von Brennstoff. Der Wirkungsgrad liegt bei 90 Prozent – 10 Prozent gehen durch Wärmeverluste verloren. Übrig bleiben 900 Kilowattstunden Wärme. Das ist nur etwa ein Viertel der Heizenergie, die die Wärmepumpe liefert!

Aus 10.000 kWh eingesetzter Energie macht dieselbe Wärmepumpe also rund 35.000 kWh Wärme - eine Gasheizung lediglich 9.000 kWh:

Das heißt zwar nicht, dass du mit einer Wärmepumpenheizung nur ein Viertel der Kosten hast. Sparen kannst du mit einer Wärmepumpe aber schon, und das sehr effektiv:

Nehmen wir an, du möchtest wie in der Grafik 35.000 Kilowattstunden Wärme erzeugen. Dafür brauchst du ungefähr 38.900 Kilowattstunden Gas. Bei einem Gaspreis von aktuell etwa 10 Cent pro Kilowattstunde zahlst du dafür 3.890 Euro.

Hinzu kommt, dass die Preise für fossile Brennstoffe in den kommenden Jahren absehbar teurer werden – aufgrund steigender Rohstoff- und CO2-Preise. Einen Vorgeschmack darauf haben wir während der Gaskrise bekommen: Die Höchstwerte lagen bei Abschluss von Neuverträgen kurzzeitig bei rund 37 Cent.

Strom kostet derzeit etwa 35 Cent pro Kilowattstunde. Für die benötigten 35.000 Kilowattstunden Wärme zahlst du also 3.500 Euro – das ist schon einmal günstiger.

Bei den Strompreisen hast du aber sehr viel größeren Sparspielraum. Du kannst mit einem optimierten System deine Kosten um rund 50 Prozent senken. Das wären dann nur noch 1.750 Euro – über 2.000 Euro weniger als für die Gasheizung.

Der Preis-Hebel: Steigt der Gaspreis um 10 %, steigen deine Heizkosten um 10 %. Steigt der Strompreis um 10 %, betrifft das bei der Wärmepumpe nur das eine Viertel Antriebsenergie. Der Großteil deiner Energie bleibt kostenlos. Die hohe Nutzleistung schützt dich also vor Marktschwankungen.

Vermutlich braucht dein Haus nicht ganz so viel Heizenergie. Der Unterschied ist dennoch klar: Eine Wärmepumpe heizt vielfach effizienter und mit dem richtigen System auch deutlich günstiger.

Wärmepumpe vs. Wasserstoffheizung

Vielleicht hast du von „H2-ready“ gehört. Physikalisch schlägt die Wärmepumpe den Wasserstoff um Längen. Für Wasserstoff muss erst Strom per Elektrolyse umgewandelt, transportiert und dann verbrannt werden. Gesamtwirkungsgrad: oft unter 70 %. Die Wärmepumpe nutzt den Strom direkt und hebelt ihn auf 300 bis 500 %. Aus einer kWh Primärenergie machst du mit der Wärmepumpe also viel mehr Wärme als auf dem Umweg über Wasserstoff.

Dein optimiertes Wärmepumpensystem für maximale Ersparnis

Mit einem dynamischen Stromtarif, Stromspeicher und smartem Energiemanagement betreibst du deine Wärmepumpe deutlich günstiger. Wir stellen für dich das optimale Paket zusammen – und achten dabei natürlich auf die Effizienz deiner Wärmepumpe.

Wovon hängt der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe ab?

Am relevantesten ist in der Praxis die Jahresarbeitszahl – sozusagen der reale Wirkungsgrad über den Jahresverlauf hinweg. Zunächst einmal ist die Wahl der Wärmepumpenarten entscheidend:

Luftwärmepumpen (Luft-Wasser): Sie arbeiten zwar im Vergleich am "wenigsten" effizient, erzeugen aber aus einer Kilowattstunde Strom noch immer 2,5 bis 4,0 Kilowattstunden Heizwärme. Für die meisten Haushalte sind sie die beste Wahl, da sie günstig und einfach zu installieren sind.

Erdwärmepumpen (Sole-Wasser): Sie nutzen Erdsonden oder Kollektoren und schaffen oft 4 bis 5 kWh Wärme pro kWh Strom, da die Erdwärme konstanter ist als Luft.

Grundwasserwärmepumpen (Wasser-Wasser): Sie sind am effizientesten mit Werten über 5,0. Allerdings ist die Erschließung teuer und genehmigungspflichtig.

Hier siehst du die Wirkungsgrade der Wärmepumpen als Diagramm dargestellt:

In den meisten Fällen lässt sich der Wärmebedarf eines Hauses mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe decken. Das ist die praktischste und günstigste Lösung.

Temperaturdifferenz und der Carnot-Faktor

Das Herzstück einer Wärmepumpe ist der Verdichter. Er komprimiert das Kältemittel und erhöht dessen Druck und Temperatur. Entscheidend ist der Temperaturunterschied (der „Hub“) zwischen der Energiequelle (z. B. Außenluft -5 °C) und der Vorlauftemperatur (z. B. Heizung 35 °C).

Je geringer dieser Temperaturhub ist, desto weniger muss der Kompressor arbeiten – das lehrt uns der theoretische Carnot-Wirkungsgrad. In der Praxis heißt das: Je kleiner der Abstand zwischen "draußen" und "drinnen", desto höher die Leistungszahl.

Hier gibt es wichtige Stellschrauben:

Vorlauf senken:Niedertemperatur-Systeme wie Fußbodenheizungen sind ideal:

Aber auch im Altbau helfen größere Heizkörper (Typ 22 oder 33), um mit niedrigeren Temperaturen (bis 55 °C) auszukommen.

Dämmung: Bestandsgebäude müssen nicht passivhaus-tauglich sein, aber dichte Fenster und eine gedämmte oberste Geschossdecke helfen, das benötigte Temperaturniveau zu senken.

Warmwasser beachten: Auch die Warmwasserbereitung beeinflusst die JAZ, da hierfür oft höhere Temperaturen (over 50 °C) nötig sind als für das reine Heizen.

Der Wirkungsgrad der Wärmepumpe im Winter – Mythen und Fakten

Oft steht die Frage im Raum: "Heizt die Wärmepumpe bei Minusgraden nicht 1:1 mit Strom?" Die Antwort ist: Nein. Selbst bei klirrender Kälte läuft der Kreisprozess effizient weiter. Schauen wir uns konkrete Werte statt Vermutungen an: Moderne Luftwärmepumpen zeigen bei 35 °C Vorlauf oft folgende Effizienz:

Bei +7 °C Außentemperatur: COP von 4,5 bis 5,0.

Bei -7 °C Außentemperatur: COP von ca. 2,5 bis 3,0.

Das bedeutet: Selbst bei deutlichem Frost machst du aus einem Teil Strom immer noch die fast dreifache Menge Wärme. Der elektrische Heizstab ist nur ein Notfall-Backup für extreme Spitzenlasten (z. B. -20 °C), die in Deutschland selten vorkommen.

Doch wie funktioniert das?

Das Kältemittel ist entscheidend. Propan (R290) verdampft bereits bei –42 °C. Sofern du also nicht eine Hütte in der Arktis beheizen möchtest, bist du sicher. Der thermodynamische Carnot-Prozess funktioniert solange, wie die Wärmequelle wärmer ist als das Kältemittel – und das ist bei R290 fast immer der Fall.

Vorbild Skandinavien

Gerade in den kältesten Ländern Europas ist die Wärmepumpe mittlerweile die erste Wahl in Sachen Heizungstechnologie. Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen sind problemlos im Stande, auch bei Temperaturen von bis zu –25 °C zu operieren, ohne dass Komforteinbußen im Haus entstehen. Diese Temperatur liegt deutlich unter den niedrigsten Temperaturen, die wir in Deutschland selbst während eines sehr kalten Winters erleben.

Effizienzfaktor Klima

Mildere Winter begünstigen die Luft-Wasser-Wärmepumpe, denn zum einen wird weniger Strom benötigt, um die milde Umgebungsluft auf das notwendige Niveau zu bringen, zum anderen sinkt auch unser Heizbedarf. Insgesamt sind die klimatischen Bedingungen bei uns in Deutschland geradezu perfekt zum Betreiben einer Wärmepumpe, und um ihre Effizienz musst du dir selbst im Winter keine Sorgen machen – schließlich wird diese Jahreszeit bei uns immer milder.

7 Tipps, um die Stromkosten und den Wirkungsgrad deiner Wärmepumpe zu optimieren

Du kannst einiges tun, um von Anfang an eine gute Effizienz deiner Wärmepumpe zu gewährleisten. Zusätzlich kommt es aber auf die Stromkosten an – unabhängig vom Wirkungsgrad lässt sich dabei viel Geld sparen. Hier kommen die besten Tipps:

Profis ranlassen: Entscheide dich für einen Fachbetrieb mit Erfahrung. Nur eine professionell installierte Wärmepumpe mit passender Heizleistung erreicht den besten Wirkungsgrad.

Qualität wählen: Vor allem der Verdichter sollte hochwertig sein. Er beeinflusst maßgeblich sowohl die Lebensdauer als auch den Wirkungsgrad deiner Wärmepumpe.

Richtig einstellen: Profis stellen dein Heizsystem insgesamt so ein, dass es effizient arbeitet und keine unnötigen Wärmeverluste entstehen.

Heizverhalten optimieren: Stoßlüften, vorausschauendes Heizen und angepasste Temperaturen pro Raum können viel Strom sparen.

Wärmepumpe regelmäßig warten lassen: So minimierst du Verschleiß und stellst sicher, dass die Pumpe immer so effizient wie möglich arbeitet.

Dämmung verbessern: Selbst kleine Dämmmaßnahmen oder auch ein Tausch der Heizkörper können den Wirkungsgrad deiner Wärmepumpe (die Jahresarbeitszahl) erhöhen.

Günstigen Strom nutzen: Ideal ist eine eigene Photovoltaikanlage, aber auch mit einem Stromspeicher und einem dynamischen Stromtarif erzielst du große Ersparnisse.

Maximale Effizienz für deine Wärmepumpe

Das KI-gesteuerte Energiemanagementsystem von 1KOMMA5°, Heartbeat AI, findet auch im Winter immer den günstigsten Strom für deine Wärmepumpe. Mit unserem smarten Gesamtpaket heizt du schon ab 0 Cent pro Kilowattstunde.

Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe ist nicht alles

Gingen wir nur nach dem Wirkungsgrad, müssten wir für jedes Haus eine Grundwasser-Wärmepumpe wählen. Das ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil sich die höheren Kosten in den meisten Fällen nicht rentieren würden. Oft ist die vergleichsweise günstige Luft-Wasser-Wärmepumpe die praktikabelste Lösung – und völlig ausreichend für den Wärmebedarf in vielen Einfamilienhäusern.

Der Wirkungsgrad entscheidet nicht allein über die Rentabilität. Auch der Strompreis muss stimmen. Während du die Effizienz deiner Wärmepumpe durch Dämmung und Einstellungen (Vorlauf, Brauchwasser) optimieren kannst, hast du beim Strompreis mit 1KOMMA5° viel Spielraum: Ein dynamischer Stromtarif ist der Schlüssel zum Sparen. Kombiniert mit Solarthermie oder besser noch Photovoltaik und einem Speicher machst du dich unabhängig – egal ob Hybridheizung oder reine Wärmepumpe.